Digitalisierung ist ein Schlagwort, das alle Lebensbereiche durchdringt und natürlich auch Thema in einem so großen Haus wie dem Marienhospital ist. Krankenhäuser sind sogar dazu verpflichtet, den Umsetzungsgrad der Digitalisierung deutlich zu erhöhen. Noch unter Jens Spahn als Gesundheitsminister wurde das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) auf den Weg gebracht. Bis Ende 2024 sollen bis zu 97 Muss-Kriterien in 11 Fördertatbeständen von den Krankenhäusern erfüllt werden. Bei Nichterfüllung der fünf abschlagsbedrohten Fördertatbestände kann es 2025 zu bis zu zwei Prozent Kürzung der Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen kommen.

Sensible Daten schützen

Stephan Rühle, Geschäftsbereichsleiter Medizintechnik/IT im Marienhospital, weist allerdings darauf hin, dass in Baden-Württemberg Stand September noch nicht einmal die vom Bund kommenden Fördermittel zur Verfügung bereitgestellt sind und damit die Finanzierung der anstehenden Digitalisierungsvorhaben nicht gewährleistet ist.

„Wir bereiten aber alles so weit vor, um am Tag X sagen zu können: Jetzt legen wir richtig los.“ Weil es sich im Gesundheitswesen um sehr sensible Daten handelt, sieht das Krankenhauszukunftsgesetz auch vor, dass mindestens 15 Prozent der Fördermittel in den Bereich IT-Sicherheit investiert werden müssen.

Digitalisierung als riesengroße Chance

Bei allen Herausforderungen in der Umsetzung sieht Stephan Rühle „riesengroße Chancen“ in der Digitalisierung: „Das Gesetz dient dazu, den Datenaustausch zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen zu verstärken, die Kosten zu reduzieren und vor allem die Patientensicherheit zu erhöhen.“ Probleme bereiten aktuell die Medienbrüche. „Es gibt viele verschiedene Kommunikationswege, um ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen: Papier, Telefon, Sprache und viele einzelne Systeme“, erklärt Rühle. Im Marienhospital sind es bis zu 300 verschiedene Systeme wie Office, Excel, Anwendungen für die Finanzbuchhaltung, die Warenwirtschaft, die Heizungssteuerung und, und, und. Dies alles muss zusammengeführt und verschlankt werden, denn den schlechtmöglichsten Weg erklärt der IT-Chef so: „Wir drucken die Infos aus, geben sie dem Nächsten, der tippt sie wieder in sein System ein – und am Ende haben wir dann neben einem Riesenstapel Papier auch immer die Gefahr von Falscheingaben.“

Zwar hat sich die eigentliche Papierakte schon stark reduziert; erklärtes Ziel aber ist, Informationen möglichst nahe am Ereignis in digitaler Form zu haben und diese dem ganzen Haus zur Verfügung stellen zu können. Rühle spricht von einer „einrichtungsweiten interoperablen und intersektoralen Krankenakte“, auf die jede Fachabteilung Zugriff haben soll – und dann auch nachgelagerte Einrichtungen wie Hausarztpraxis, Apotheke oder Reha-Klinik. Hierfür benötigt man das Einverständnis der Patienten, die entscheiden, welche Informationen weitergegeben werden dürfen und an wen.

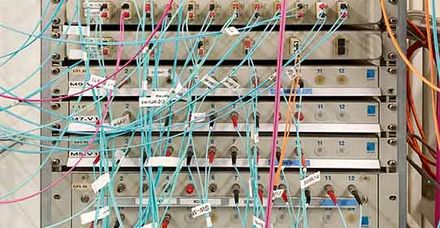

Damit das alles gut funktioniert, braucht es die Telematik-Infrastruktur zum Austausch zwischen den Leistungserbringern und den Patienten. Wichtig dafür sind die Konnektoren, deren Funktion man mit der eines Routers fürs Internet vergleichen kann. Diese müssten in allen Krankenhäusern und Arztpraxen installiert werden – in Krankenhäusern mit ihren verschiedenen Abteilungen und Strukturen müssen dementsprechend viele Konnektoren eingesetzt werden. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung steht bereits zur Verfügung, mit dem E-Rezept rechnet Stephan Rühle Anfang nächsten Jahres. „Im Moment haben wir keine Möglichkeiten, elektronische Akten verschiedener Systemhersteller direkt weiterzubearbeiten. Angebote und Anforderungen sind noch sehr weit auseinander“, muss Rühle feststellen. Die Technik sei überall im Aufbau und die notwendigen Standards seien in der Entwicklung.

Behandlungen schneller, besser und sicherer machen

Grundsätzlich ist das Marienhospital technologisch seit Langem sehr gut auf gestellt. „Wir haben schon 1997 damit angefangen, das analoge durch das digitale Röntgen zu ersetzen“, sagt Rühle. 2004 hat man mit der digitalen Patientenakte begonnen, auch die digitale Spracherkennung für die Ärzte wurde schon sehr früh eingeführt. Mit der digitalen Pathologie ist man sogar das erste Haus im Großraum Stuttgart gewesen. „Wir können am Bildschirm Gewebeproben in 3D darstellen, was mit dem Mikroskop nicht möglich ist", so Rühle. „Das sind nur wenige von vielen Beispielen, die zeigen, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Sie ist dazu da, die Behandlungen schneller, besser und sicherer zu machen und die Ärzte zu entlasten“, fasst Rühle zusammen. In die Zukunft gedacht, spricht der IT-Chef von Cloud-Services und künstlicher Intelligenz, die man verstärkt einsetzen müsse, um weiterzukommen. „Irgendwann wird die Informationsmenge größer sein, als jeder Mensch verarbeiten kann“, so Rühle. Leistungsfähige Algorithmen brauchen sehr viel Rechenleistung, um Daten abgleichen zu können, wovon man sich etwa bei der Diagnose seltener Krankheiten viel verspricht.